2025.09.29

CS業務設計期間を「1 年」短縮──パーソルキャリア HiProCX統括部が掴んだ“顧客起点”の勝ち筋

今回は、プロ人材の総合活用支援サービス「HiPro」 で

- HiPro Biz(経営支援サービス)

- HiPro Tech(IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス)

- HiPro Direct(マッチングプラットフォームサービス)

3サービスを展開しているパーソルキャリア株式会社に対し、KOMMONSが支援したCS業務設計コンサルティングの支援内容と、支援前後の変化についてお話を伺いました。

プロジェクト概要

プロジェクトの目的

HiProのクライアントサクセス(以下、クライアントサクセス並びにカスタマーサクセスをCSと表記する)機能を、再現性・拡張性のある業務として再設計し、次の3点を実現:

- 属人的になっているCS業務を、誰もが成果を出し、顧客提供価値を向上させる業務へ仕組み化する

- ハイパフォーマー特有の動きを言語化し、顧客体験の質を保ちつつ、組織全体で実行可能なCSの“勝ち筋”を明確化

- 営業とCSの役割分担を見直し。よりスムーズな連携体制を模索

プロジェクトの背景・解くべき問い

当時のご要望

- CS活動において、顧客提供価値を変革しつつ、最大限生産性にヒットさせるにはどのようにすればよいか

- CSとしてのスキル定義を行い、理想の姿を定義。あるべきCS像に向けて育成できる体制を整備したい

- 事業成長に貢献できるようにCS業務の設計を行い、新たな運用を開始する(ヘルススコア設計・モニタリング表作成)

設定した解くべき問い

- いかにTTV(Time to Value)の最短化を行うには何をすべきか

- 導入期~見極め期の3か月のオンボーディングの完了定義遂行

- CL/プロ人材/プロジェクトの成功基準・マイルストーン・関わり方の合意

- 上記における懸念・対処方法を検討できている

- 導入期~見極め期の3か月のオンボーディングの完了定義遂行

- いかに案件を効率的に運用するには何をすべきか

- ヘルススコアと標準行動による、均質化されたプロジェクト管理と顧客提供価値の統一

- 案件に寄らない標準行動

- フェーズ×ヘルススコアによるアクション変容

- ヘルススコアと標準行動による、均質化されたプロジェクト管理と顧客提供価値の統一

- アップセル/クロスセルが実行できる場合の条件は何か

- アップセル:導入期の成功基準のグリップと案件終了前の成果報告により顧客接点機会と意義の創出

- クロスセル:効率的運用による時間捻出とクロスセル行動の進捗管理

- ハイパフォーマーの活動の言語化

- クロスセル活動の実行・管理

- 課題別事例集の提供(マテリアル作成)

KOMMONSの支援内容

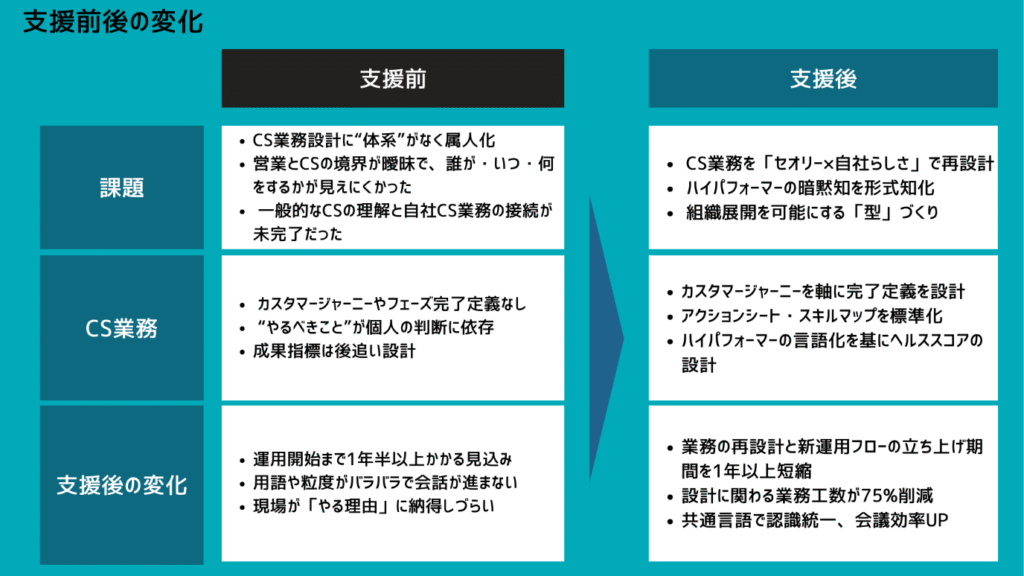

1. CS業務を「セオリー×自社らしさ」で再定義

- カスタマージャーニーマップを起点に、フェーズごとの完了定義を策定

- 完了定義から逆算し、パイプライン別アクションシートを作成

2. ハイパフォーマーの暗黙知を形式知化

- ロールモデル社員をインタビューし、マインド/行動指針を抽出

- 行動指標をモニタリング表に落とし込み、全員が参照できる形に

3. 組織展開を可能にする「型」づくり

- スキルマップで求められる能力を明示

- ヘルススコアで顧客状態を定量管理

- 主要アクションのフォーマットを標準化

成果ハイライト(定量・定性)

| 項目 | Before | After | インパクト |

|---|---|---|---|

| 新フロー運用開始までにかかる時間 | 推定18 か月 | 6 か月 | 12か月以上の期間短縮 |

| 業務設計にかかる工数 | 推定6か月(300時間) | 4か月(80時間) | 約75%の工数削減 |

| CS業務の属人性 | ・属人的 ・顧客管理方法が不明瞭 | ・ハイパフォーマーの行動を基準に標準化 ・モニタリング表の運用を開始 | ヘルススコア・モニタリング表の運用によりCSの顧客支援効率UP(継続率、新規案件獲得への期待) |

「社内だけで進めていたら少なくとも1年はかかっていたと思います。“HOWではなく“成功定義”から議論できたことが大きな推進力になりました」

ー CX統括部 野口さん

パーソルキャリアさまのサービス紹介

パーソルキャリアでは、プロ人材の総合活用支援サービス「HiPro」

- HiPro Biz(経営支援サービス)

- HiPro Tech(IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス)

- HiPro Direct(マッチングプラットフォームサービス)

では3サービスを展開。2025年4月には、3サービスに点在していたCS機能を「HiPro CX統括部」として横串化し、“顧客体験の最大化”を全社でドライブする体制を築いた。

支援を依頼した背景──営業とCSのシームレスな連携を目指して

―HiPro CX統括部 金内さん

「CS機能はすでに存在していましたが、さらなる発展に向けた“体系化”の伸びしろがありました。営業とCSの活動が自然に重なり合う一方で、“誰が・いつ・何を担うか”をよりクリアに整理できれば、連携効果が一段と高まると考えたのです」

KOMMONSを支援パートナーに選んだ決め手

- 事業理解と具体性:弊社サービスへの深い理解に基づく実践的提案

- 伴走スタンス:“絵に描いた餅”で終わらない運用重視

CSの「正解」が見えない中で始まったプロジェクト

現在のご所属と担当されている業務について教えてください。

金内さん:

パーソルキャリアの「タレントシェアリング事業部」に所属し、「HiPro(ハイプロ)」というサービスを提供している部署になります。その中で、2025年4月に「HiPro CX統括部」という新しい部門が立ち上がり、私はその立ち上げを担い、現在は「Client delightment部」という、接点を持たせていただいたお客様へのナーチャリングやHiProを活用いただいたお客様の顧客体験を良化させ、リピートのご発注をいただく部門を管掌しています。

HiProでは複数のサービスを展開していますが、HiPro CX統括部は、それらに横串で関わるいわゆる“CX領域”――つまり、ナーチャリングの部隊だったり、マッチングや人選の高度化といった部分、そして今回ご支援いただいているクライアントサクセスのような機能をまとめて扱うチームとして組成された組織です。現在は、そのチームづくりと運営に取り組んでいる状況です。

野口さん:

私は2015年に新卒で入社しまして、最初の配属からずっとHiProに関わっています。これまで営業や営業マネジャーを経験してきて、昨年度は営業企画のマネジャーも務めていました。そして今年度からは、組織の再編や新たな部門の立ち上げに伴って、今のCX統括部に着任したという流れになります。その中でもCS領域を担当しています。現在は、そこの企画部隊と実行部隊の両方を見ているマネジャーという立場で、日々の業務にあたっています。

「HiPro」とそのCSについて教えていただけますか。

金内さん:

「HiPro」は、“プロ人材”を対象にしたサービスです。高い専門性を持ったフリーランスや個人事業主、副業・兼業人材といった方々に登録をいただいています。その中で、現在は3つのサービスを展開しています。

1つ目が「HiPro Biz」。いわゆるコンサルに近いような領域で、プロ人材を通じて企業の課題を解決していく経営支援サービスです。

2つ目が「HiPro Tech」で、フリーランスのエンジニアの紹介を行うエージェントサービスになっています。

3つ目が「HiPro Direct」で、企業とプロ人材を直接つなぐ“マッチングプラットフォーム”を提供しているものです。

これら3つのサービスは、共通して“プロ人材の活用”を通じたサービス提供ですが、それぞれのサービスで扱っている内容やアプローチは異なります。

これまでは、たとえばCS的な動きもサービスごとに最適化された形で、縦割りで各々に存在していたんです。それをこのタイミングで統合し、“CX”という形で横串を通すような組織に再編しました。

今回、KOMMONSがご支援させていただくことになったわけですが、そもそもどんな背景や課題感があって「支援を依頼しよう」と思われたのでしょうか。

金内さん:

当時すでにCSに近しい組織は組成されていたのですが、業務の設計や運用がまだ体系化されていない状態でした。たとえば、「どう動くべきなのか」とか「何を測るべきなのか」といった部分が曖昧で、属人的な運用になってしまっていました。

そこで、「このままではまずいね」という話になり、業務全体を整理・体系化しようと考えるようになりました。

また、当社は“プロ人材”に関わるサービスを提供しているわけですから、「我々もプロに頼るべきなんじゃない?」という話になりました。大竹さんのご提案の内容が地に足がついていました。当社の事業のことや、今置かれている状況についての理解も深く、「この方々とだったら、ちゃんと伴走しながらいいものを作っていけるんじゃないか」と、強く感じました。本当に信頼できると思えたからこそ、ご依頼させていただいたというのが経緯になります。

野口さん:

当時は、CSに関わる動き自体はあったものの、体系的な設計がされていない状態でした。弊社では、これまでフィールドセールスが新規顧客獲得からカスタマーサクセスまでを一気通貫で担うという体制でビジネスを展開していて、それで10年以上成長してきました。

ただ、HiPro CX統括部の立ち上げを機に、CSをきちんと強化しようと考えたとき、従来の“営業が顧客をフォローする”だけではなく、我々のサービスのCSとしてあるべき顧客提供価値は何かを定義することが必要だと思いました。顧客に対してどんな価値を届けられるかを改めて見直す必要があったのです。

私自身も営業出身なので、従来のやり方には慣れていましたし、ある程度は対応できます。ただ、やはりこれまでの延長線だけで考えていても、大きな変化や新しい価値は生まれないと強く感じていました。

さらに言えば、当時は自分たちの事業や組織に染まりすぎていたこともあって、どうしても今の当たり前の範囲内でしか発想できなくなっていました。

そうではなく、もっと顧客起点で、他のサービスと比較されたときに自分たちはどうあるべきか、そこからきちんと逆算して考えるべきだと思いました。既存の常識にとらわれず、むしろそれを壊してでも新しい価値をつくりたい。そういった思いも背景にありました。

そのうえで大竹さんにお願いしたのは、事業理解や提案の解像度が抜きん出ていたことが大きな理由です。人材業界に精通されていることもあり、当社のビジネスモデルや課題を深く理解されていて、提案の内容もSaaS的なCS支援とは違って、多様な人と課題を扱う当社の業態にフィットしていた。その点がとても心強かったです。

KOMMONS 大竹:

今回の取り組みでは、私自身も比較的ファシリテーションの役割を担わせていただいたかなと感じています。

内輪だけで話を進めていくと、どうしてもCSの個別最適に寄りすぎてしまうところがあります。「お客様ごとに対応が違うから」「標準化なんてできないし、意味があるのか」という考えになりがちで、それが言い訳になってしまうこともあると感じています。

もちろん、お客様に応じた柔軟な対応は大切ですが、その中にも必ず共通項や、標準化できる要素は存在するはずです。そういったポイントを丁寧にピックアップしていくためには、外部の視点が入ったほうが、むしろ早く前に進められるという自信がありました。

CSハイパフォーマーの業務内容を言語化。実はスタンスの違いが成果を分ける理由だった。

金内さん:

正直に言いますと、私はCSのことを当時深くは理解できていない状態で、真っ白なところから始めました。我々がやりがちだったのは、目の前のお客様がこういう反応をされたら、こう返そうといった具合に、個別の対応方法を蓄積していくようなやり方でした。

トークスクリプトを作って、ロールプレイを重ねて……というのも、もちろん必要なことではありますが、それはどちらかというと断片的なピースを積み上げていくような感覚でした。

つまり、「CSってそもそも何なのか?」という大きな絵を描かずに、小さな対応策ばかりを積み上げていたと言えるでしょう。

だからこそ、「そもそもCS業務の全体像ってどういうものなのか?」を一度しっかり見てみたい、という思いが強くありました。私たち自身、これまでCSに本格的に関わるのは初めてだったという背景もあって、逆に先入観がなかったことが、全体像を考えるきっかけになったのかもしれません。

CSという業務について、全体の構造や流れを俯瞰で捉え直してみたい、そんな学びの意欲も含めて、今回の取り組みを着想しました。

野口さん:

私自身、何もわからなかったからこそ、素直に頼ることができたというのが大きかったです。

もし自分が何年もこの領域に携わっていたら、きっとそうはなっていなかったはずです。

CSについて何も知らない状態だったからこそ、「教えてもらわないと始まらない」と思えましたし、実際にそういうスタンスで向き合うことができました。営業という自分の知っている範囲に引き寄せすぎずに、広い視点で考えてもらうことが大事だと強く思っていた、そんな感覚があります。

KOMMONS 大竹:

ありがとうございます。今回ご一緒させていただいた中で、大きく取り組んだのは、CS業務の設計と、それを組織にどう落とし込むかという部分でした。「CSにはちゃんとセオリーがありますよ」といったお話もさせていただきましたし、カスタマージャーニーマップの作成や、パイプライン別のアクション整理などもご一緒に進めさせていただきました。

その中でも特に印象的だったのが、ハイパフォーマーへのインタビューです。

ハイパフォーマーは、マインドやスタンスが明確に違っていて、その違いが具体的な行動の差となり成果に表れていることが、はっきりと見えてきました。私としては、そうした違いが言語化・可視化でき、共有できたことが非常に印象的でした。

野口さん:

ハイパフォーマーは「何か違う」という感覚はあったものの、当時は何がどう違うのかを言葉にできていませんでした。

今回、大竹さんから「これは行動の差ではなく、スタンスの違いです」と指摘されたことで、その本質に気づけたように思います。顧客にどう向き合うかという姿勢の違いが、同じアクションでも相手への伝わり方や成果に大きな差を生む。その重要性をあらためて実感しました。

また、我々の組織はもともと営業とCSの役割が明確に分かれていない融合型の体制で動いてきました。そのため、「どこまでを営業が担当し、どこからをCSが担うのか」といった線引きが曖昧なまま進んできた部分があります。

もちろん柔軟な対応ができるという良さもありますが、一方で「これは営業の仕事だから」などと社内の都合で業務範囲を制限するような空気も生まれてしまいがちです。

ただ、顧客にとっては担当が営業かCSかは関係ありません。必要なのは、誰が関わっても価値ある支援が継続されることです。

今回の取り組みを通じて、その原点に立ち返ることができましたし、スタンスの重要性や役割の境界を超えた連携の必要性を、あらためて実感できたと思います。

金内さん:

ハイパフォーマーの動きが「何か良いな」と感じていたのは事実ですし、周囲からもそういう声は聞いていました。ただ正直なところ、それが本当に成功モデルだとまでは思い切れていなかったです。

成果の出方にもさまざまな要素がありますし、本人のスタイルや置かれた環境によっても印象は変わります。ですので当時は、「このやり方を突き詰めればCS組織としてうまくいく」とは、はっきりとは言えない感覚がありました。

そんな中で、大竹さんにインタビューをしていただき、第三者の視点から『これは間違いなく成功モデルだ』と言語化してもらえたことは、大きな意味がありました。特に現場で動いているメンバーにとっては、感覚で捉えていたことが明確に示されたという点で、非常に価値のある示唆になったと思います。

KOMMONS 大竹:

ハイパフォーマーとお話しする中で印象的だったのは、成果につながっている一つひとつの行動の裏に明確な“スタンス”があったことです。

さまざまな企業のCSハイパフォーマーを見てきましたが、貴社のハイパフォーマーにも共通するものがありました。特に、「お客様起点で考えれば、自然とこうなりますよね」といった言葉が非常に象徴的でした。

ご本人にとっては、それがあまりに自然なことだったからこそ、言語化されていなかったのだと思います。

インタビューでは、行動そのものではなく、なぜその行動が取れるのか、何を起点に判断しているのかを深掘りさせていただきました。その中で、「お客様の立場で物事を考えること」がすべての起点になっていると改めて感じました。

こうしたスタンスがあるからこそ、細やかな確認や丁寧な声かけといった行動が自然に生まれ、それが結果的に信頼や成果につながっているのだと思います。

CSの視点やプロの知見を取り入れて体系的に整理したことで、チーム内で共通言語が生まれた。

今回のようなご支援にあたっては、これまでにもコンサルタントや外部のプロ人材に依頼されたご経験があったかと思います。そのうえで、KOMMONSの大竹に対しては、コンサルタントとしてどのような印象を持たれましたか?

金内さん:

コンサルタントの方々とお会いする機会はこれまでも多く、皆さん非常に優秀で、豊富なご経験をお持ちだと思っています。ただ、その中でもCS業務に本当に精通しているかどうか、そしてその領域に対して強い思いや覚悟を持って取り組んでいるかどうかという点には、やはり差があると感じていました。そこが最終的には、実行力や伴走力の差につながってくると思っています。

完璧なアウトプットを出すことにとどまらず、ともに考え、試行錯誤しながら伴走してくれる人と一緒に仕事がしたいというのが、我々のスタンスです。

「一緒に伴走してくれる感覚」や「最後まで付き合ってくれる空気感」が強く伝わってきました。専門性に加えて、そうしたスタンスを兼ね備えている方であれば、コンサルタントというよりパートナーとしてお願いしたいと自然に思えました。

野口さん:

一番印象に残っているのは、最初にお願いした内容に対する大竹さんの提案の仕方です。

当初、我々は「スキルマップを作りたい」とご相談しました。営業とCSの役割が曖昧な中で、それぞれに求められるスキルや役割を明確にしたかったからです。ただ、私自身も金内もCSの専門家ではなく、「どのような人材を育てるべきか」が明確になっていない状態でした。

そのとき大竹さんから、「スキルマップはあくまで手段の一つであり、本来目指すべきゴールはその先にあるのではないか」という提案をいただいたのです。

まずは、顧客がどのように動き、自分たちはどんな価値を提供すべきかを整理することが先。そのうえで、必要なアクションやスキルを導き出すべきだと。

この視点の転換が非常に本質的で、我々が見落としていた全体像をクリアにしてくれる提案でした。

「地に足のついた提案」や「解像度の高さ」を体現していたと感じています。

この数か月の取り組みの中で、チームや業務に何かしらの変化を感じている部分があれば、お聞かせいただきたいです。特に設計や考え方の整理といった観点で、3月頃からの取り組みを経て、どのような前進や手応えがあったのかお話いただけますか?

野口さん:

私が一番密にご一緒させていただいたこともあり、特に自分自身の変化としては、メンバーに対する発言やアクションの内容が明確に変わってきたと感じています。これまで曖昧だった部分を、CSの視点やプロの知見を取り入れて体系的に整理していただいたことで、メンバーとのコミュニケーションが取りやすくなりました。

特に一部のメンバーには、実際に設計プロセスにも関わってもらったこともあり、彼ら自身が「顧客を成功させるとはどういうことか」「私たちはどんな姿を目指すのか」といったことを自分の言葉で考え、主体的に動いてくれていると感じています。

また、チーム内で共通言語が生まれ始めているのも大きな変化です。

「これは大竹さんと一緒にやったあの話だよね」「この内容って、あのとき整理したアクションにあたるよね」といった会話が自然に出るようになり、考え方や判断軸に一貫性が出てきたと感じています。

さらに、もともと我々の業務はフィールドセールスの延長線上で語られることが多かったのですが、それを細かく分解し、「CSだからこそ担うべき役割とは何か」「我々が目指すべき姿は何か」という視点を持てるようになってきました。

その意味でも、チーム全体の解像度が少しずつ上がってきていると実感しています。

金内さん:

個人的に一番大きいと感じているのは、チームとして進むべき方向性が見えてきたことです。

もちろん、現場では具体的な変化も多く生まれてきています。ただそれ以上に、たとえば「これが正しそうだ」と思える判断軸や、CS業務を大きな絵で捉えたときに「自分たちは何を大事にすべきか」といった、全体像への理解と共通認識が生まれてきたことが大きいと感じています。

その上で、「この方向に向かっていこう」とチームのやり方や組織を変えていく準備が整いつつあるように見えていますし、それを現場の中から生み出していけているのが、とても素敵だなと思いながら見ていました。

1年分の試行錯誤をショートカットしてお客様起点のCSを構築できた理由とは。

ここで少し、定量的な視点でも伺えればと思います。もし仮に、KOMMONSが入らずに御社だけでこの取り組みを進めていたとしたら、どのくらいのことができていたと思いますか?

KOMMONS 大竹:

たとえば、「方向性を言語化する」「組織として意思決定する」など、今回ご一緒したプロセスが社内だけで実現できたかどうか、また仮にできたとして、どのくらい時間がかかっていたと思われるかなど、お聞かせいただけると嬉しいです。

金内さん:

私の所感になりますが、もし自分たちだけで進めていたら、少なくとも1年は遅れていたと思います。

自分たちで進めようとしたら、まず一定期間の数字や現場の動きを見ながら因果関係を紡いでいって、「これが正解っぽい」と仮説を立てるところからスタートしていたんだと思います。

そのうえで、「じゃあこの正解に向けて、どのように業務やスキルを積み上げていくか」を考えていく、いわば“後追い型”の組み立て方で。まず9か月ほどかけて仮説を育て、ようやく方向性を定める。そこから、「このモデルで行くなら、必要な業務やスキルは何か?」といった棚卸しと設計にさらに1〜2クォーターかけていたと思います。 結果として、次年度の第1〜第2クォーターでようやく具体的な施策に着手する──そんなタイムラインになっていたのではないでしょうか。

今回KOMMONSに入っていただいたことで、その探索と構造化のプロセスを一気にショートカットできたと感じています。

野口さん:

「形だけ」であれば、自分たちだけでもある程度は作れたかもしれません。

ただ、そこにたどり着くまでには相当な時間がかかっただろうなという感覚はあります。

今回のプロジェクトでは、私たちが自由に思いや考えを話し、それをKOMMONS側で抽象化・構造化して返していただき、それに対してまたフィードバックしていくというサイクルが回りました。このプロセスがあったことで、私自身が考えるべきことに集中できたのは非常に大きかったです。

もし自分がファシリテーターの役割まで担っていたら、どうしても「自分が作りたい組織像」は脇に置かざるを得なかったと思います。

ですが今回は、理想の姿の構想にも深く関与しながら、現実的な設計に落とし込むことができた。結果として、意思決定のスピードも上がり、内容もより納得感のあるものになったと感じています。

もう一つ、細かいようで大きな違いだと思っているのは、アプローチの起点です。

私だけで進めていたら、おそらく「どのタイミングで何をするか」といったHowベースの設計に偏っていたと思います。

けれども大竹さんとの議論では最初に、「何が成功か」「お客様をどう次のステップに進めるか」といったゴールや価値の定義から入ったことで、常に“外”に目を向けた設計ができました。

CSの仕事はお客様と向き合うものなので、判断の基準もお客様の状態やフェーズに置くべきだという視点を、初期段階から組み込めたのは非常に大きかったと思います。

もし内製で進めていたら、その発想に至るまでに半年〜1年はかかっていたかもしれません。

KOMMONS大竹:

これまで御社でお使いになっていたシートにも、フェーズごとの整理はされていたかと思いますが、全てがアクションベースで構成されていた印象がありました。

そのため、「やった/やっていない」といった実行管理には使えても、成果や目的の視点が抜け落ちやすい構造だったのかなと感じています。

今回はその上段に「完了定義(=何をもって成功とするか)」を置かせていただき、そのうえで「それを実現するにはどんなアクションが必要か」を逆算して紐づけるような設計にさせていただきました。

御社では、データベースで状況を見ながら進めていくアプローチがスタンダードだというお話もありましたが、 CS領域はどうしても遅行指標になりやすく、成果が見えるまでに1年、そこから改善まで含めるとさらに時間がかかるという性質があると思っています。

そういった中で、今回は初期の段階から完了定義を置き、上流から設計するアプローチを取らせていただきました。

通常の流れであれば、データが出そろってからでないと踏み切りづらいと思うのですが、今回は早い段階で「一度これで回してみよう」と判断していただけたのが、とてもありがたく、個人的にもやりやすかった部分でした。

改めて伺いたいのですが、まだ十分なデータがない段階にもかかわらず、早期にこの設計で進めようと決断いただいた理由や背景には、どのようなものがあったのでしょうか?

金内さん:

「CS業務の在り方としては、このペルソナやモデルが正しいはずだ」と感じてはいたものの、確信を持てない部分がありました。というのも、我々はCS業務のすべてを深く理解しているわけではなかったので、「たぶん正しいけど、自信はない」という状態だったのです。

そんな中で、大竹さんから「これは正しい方向性です」と力強く答え合わせをしていただけたことで、大きな安心感がありました。それが、結果としていろいろな部分を安心してお任せできた要因だったのではないかと、個人的には感じています。進むべき方向性に確信を持てたことが大きかったと思います。

野口さん:

振り返ってみると、当初から”阿吽の呼吸”ができあがっていたと感じています。

私自身も「こういう方向かな」と思い描いていました。ただ、その時点ではまだ言語化しきれていない“もやっとしたイメージ”でした。

そこに対して大竹さんから出していただいたアウトプットは、非常に解像度が高く、しかも私たちの感覚ともズレがなかったんです。「やっぱり、これだよね」と自然に一致したことで、安心してプロジェクトを走らせていける気持ちになれました。

KOMMONSと勝ち筋の輪郭を描けたので、あとは仕組みに実装していくだけ。

今後の展望をお聞かせください。

金内さん:

私たちの組織はまだまだ発展途上です。

だからこそ、「この組織があったからこそ、これだけの価値が生まれた」と事業に対して胸を張って証明できる状態にしていくことが、今の私たちにとってのテーマだと思っています。

そのために、今回KOMMONSの皆さんと一緒に“あるべき型”や“勝ち筋”の輪郭を描くことができたと感じています。

あとはそれを、しっかりと現場に、そして仕組みに実装していくことが私たちの責任です。

最後はやはり、私たち自身が胆力を持ってやり遂げることが重要だと思っています。

この取り組みを通じて、お客様にとって本当に意味のある価値提供ができるよう、これからも着実に進めていきたいと考えています。

野口さん:

今回のアウトプットは、あくまで初期バージョンです。実際に運用しながら改善を重ねていく中で、顧客にとって本当に意味のある形へと育てていく必要があります。私たち自身がしっかりとお客様の方を向き、自分たちならではの価値を届けきることに責任を持つことが重要だと考えています。

そのプロセスを通じて、今はまだ漠然としている「ありたい姿」がより具体的になり、組織としての解像度も高まっていくはずです。

私たちもそこに向けて、着実に実装しながら進めていきたいと思っています。

今回、さまざまなご支援をさせていただきましたが、あらためて私たちのようなサービスが「どういった会社にフィットする」と感じられたか、ご意見を伺えますか?

金内さん:

そうですね。CS組織の立ち上げや、BtoB領域でのサービスにCSを本格的に組み込もうとされている企業には、非常に相性のいい支援だと思います。今後、そういった企業はますます増えていくでしょうし、その際に自社の慣習や経験則の延長だけで構築していくのか、あるいは御社のような外部の専門的な視点を取り入れて進めていくのかで、立ち上がりのスピードや解像度には大きな差が出ると感じています。

実際、我々自身も体感したことですが、顧客に価値を届けられる状態に至るまでのリードタイムは、支援があることで大きく短縮できました。この変化の激しい今のビジネス環境では、その時間差は非常に大きな意味を持つと改めて感じています。

そうした意味でも、CSの立ち上げフェーズにある企業や、これまでの取り組みをいったん見直し、再設計していきたいという企業にとっては、非常に有効な伴走パートナーになっていただけるのではないかと思っています。

野口さん:

そうですね、あくまで私自身が経験した範囲にはなりますが、同じようなフェーズにいる企業にはぜひ使っていただきたいと思います。

私たちの場合、CSの価値を再定義し、顧客への提供価値を見直すタイミングでした。そこから、「何を大切にしていく組織なのか」「どんな役割を果たしていくのか」を再構築する必要があり、ちょうどリスタートの局面にあったのです。

そうした中で、KOMMONSさんの支援は非常にフィットしていて、CSの新たなあり方や勝ち筋を模索する上で大きな意味がありました。まさにそういったタイミングにある企業には、今後の組織づくりを加速させる支援として強くおすすめできると感じています。

ありがとうございました。