2025.08.04

CS業務を再設計からBPO化しオンボーディング工数が58%削減!営業負担を軽減するCS分業の可能性【カシオ計算機株式会社様】

今回は、授業特化のオールインワンのICT学習アプリである「ClassPad.net」を展開しているカシオ計算機株式会社に対し、KOMMONSが支援したCS業務設計~BPO化までの対応と、支援前後の変化についてお話を伺いました。

本プロジェクトの目的

- CS業務のオンライン化・BPO化による営業活動の負荷軽減と顧客満足度の向上を同時に実現できるか

- オンライン化に向けたCSオンボーディング業務の設計と構築

- オンラインコンテンツ作成

- BPOベンダー選定と調達

本プロジェクトの課題

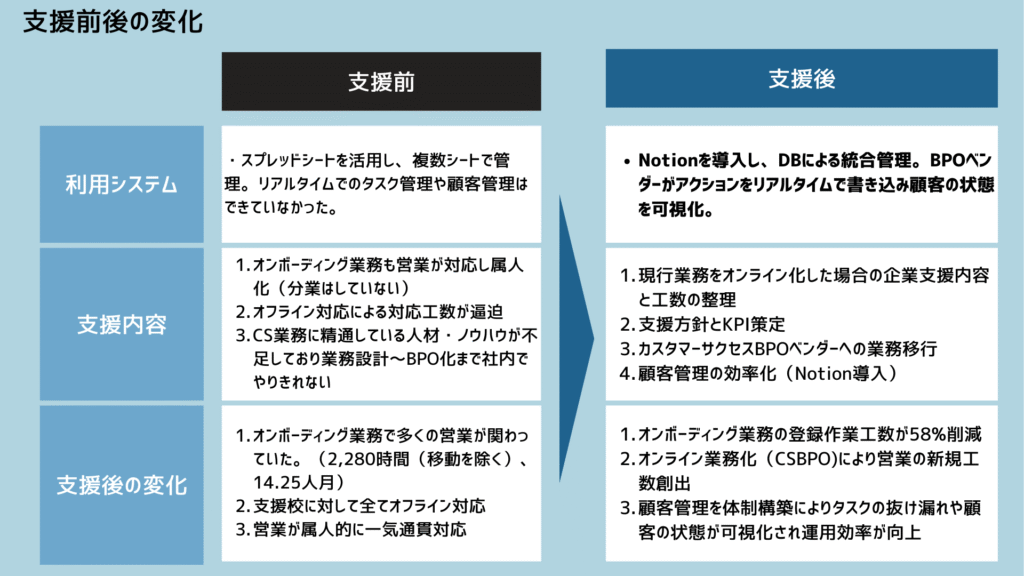

- オンボーディング業務が営業任せとなっており属人化している

- 全てオフライン対応を行っているので対応工数が逼迫している

- CS業務に精通している人材・ノウハウが不足しており業務設計~BPO化まで社内でやりきれない

支援内容

- 現行業務をオンライン化した場合の企業支援内容と工数の整理

- 支援方針とKPI策定

- カスタマーサクセスBPOベンダーへの業務移行

- 顧客管理の効率化(Notion導入)

支援後の成果(変化)

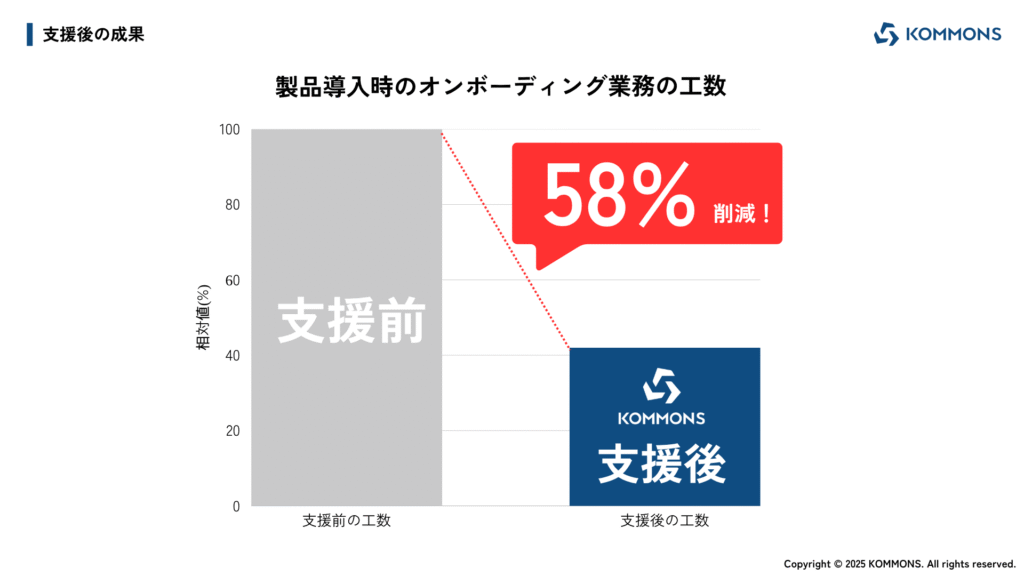

- オンボーディング業務の登録作業の工数が58%削減

- オフライン時の支援に比べCSBPO支援の満足度に影響はなかったため、営業との分業可能性を社内で醸成

- 顧客管理をスプシからNotionに変更することでタスクの抜け漏れや顧客の状態が可視化され運用効率が向上

- 支援対象校を増やして更なる業務効率化と、オンボーディング後の利活用促進に向けた業務設計に取り掛かる体制が構築

デジタル学習への転換点となった“ClassPad.net”誕生の背景

まずは、今回ClassPad.netを開発された背景や、その誕生に至るまでの経緯を教えてください。

安田さん:もともと私たちは、20年以上にわたって電子辞書というハードウェアのデバイス事業を続けてきました。ですが、ご存じのとおり、世の中の環境は日々変化し、そのスピードも増しています。特に大きな転換点になったのが、コロナ禍でした。

コロナ以前は、日本の高校生がパソコンを使って授業を受けるという文化はほとんど無かったです。しかしコロナの影響で、全国的に生徒が自宅で学習せざるを得なくなったことで、高校生1人に1台パソコンを配布するようになりました。この動きが、私たちにとっても大きな転換のきっかけとなりました。

私たちとしても、ハードウェア単体のビジネスは将来的に縮小していくと判断し、なるべく早いタイミングで“パソコンの中で使えるソフトとしての製品を作り、広めていこうと決めました。その流れの中で誕生したのが、オールインワンのICT学習アプリである「ClassPad.net」です。

今後の方針としては、従来の電子辞書が持っている「調べる」機能、つまり辞書機能をしっかり踏襲しながら、徐々にソフトウェアへと移行していく形を想定しています。

辞書機能だけでなく、プラットフォーム全体の設計にも力を入れられていると聞きました。

安田さん:そうですね。やはり辞書機能だけでは、これからの競争には勝てないということは製品開発の初期段階から見えていました。 そのため、辞書を使うためのプラットフォームとして、クラス内での協働学習を支援する土台づくりから始めました。すでに他社が先行していた協働学習プラットフォームや教育ソフトなども研究しながら、良いとこ取りで、私たちならではの強みを詰め込んだ形で開発を進めました。

最終的には、「クラス全員で使いながら授業を行う」というところを基盤とし、そこからバージョンアップを繰り返し、たとえば先生が生徒に課題を出し、生徒は自宅で解いた課題をClassPad.net上で提出する。 先生はそれを添削し、フィードバックする。そんな双方向のやりとりも可能な、コミュニケーション手段としての役割も果たすプロダクトになってています。

今現在、カシオグループとしてClassPad.netを含めたソフトサービスが導入されている学校の数が886校にまで伸びています。電子辞書等のハードウェアのサービスを含めますと、全国の学校の半数以上とお付き合いがあるという状況です。

導入後の“使われ続ける仕組み”を作るために、オンボーディングを見直した

今回、KOMMONSの支援をご利用いただいた背景や、当時感じていた課題について教えてください。

安田さん:まず前提として、私たちはこのビジネス自体まだまだ経験が浅いです。ClassPad.netをリリースしたのは2021年の春で、ベータ版を市場に出してから、2022年に製品版となり、ようやく3年が経ちました。

そういった中で、製品をお客様に届けたとき、あるいは届けた“後”にどんな実務が発生するのかという部分が、当初想定していたものと乖離していました。このギャップは、年を重ねるごとに課題として明確になっていきました。

特に大きかったのが、導入しても実際に使ってもらえないリスクです。せっかく導入いただいても、次年度には「使ってないから」という理由で契約が継続されなくなる。これがダイレクトにビジネスの継続に影響するポイントだな、という実感がありました。

そのためにはまず、使い始めるまでの最初のプロセス、つまりオンボーディングを徹底的に見直す必要があると考えました。 具体的には、生徒一人ひとりの登録作業や、運用の立ち上げにかかる手間が非常に大きく、この入口の部分がボトルネックになっていました。

もちろん、社内メンバーだけでもある程度の仕組みは構築できたと思いますが、5年、10年と使い続けられる、ちゃんとしたものを最初から立ち上げたいという思いが強くありました。

だからこそ、多少予算がかかっても、コンサルティングのプロに依頼して、ゼロから設計し、きちんと残せる形にしたいと判断しました。

今回は業務整理・設計フェーズからご一緒させていただきましたが、数ある選択肢の中で、KOMMONSをパートナーに選んでいただいた背景についても伺えますか?

安田さん:正直にいいますと、数社検討していましたが、その中でもKOMMONS大竹さんから頂いた提案内容が非常に的確で、こちらが事前に共有した情報や背景をしっかり読み込んだ上で、「カシオがやりたいこと」に沿った提案をしていただけたのが印象的でした。

提案を受けた際、社内メンバー全員が「これは任せられそうだね」と納得できる内容で、

満場一致で大竹さんをパートナーとして選ばせていただいたという流れです。

選定理由としては、単に提案資料が整っていたということではなく、

「こちらの意図をちゃんと理解したうえで提案してくれている」という理解力と、

「この人たちなら一緒にやっていける」という安心感が大きかったですね。

営業に集中できない体制からの脱却。支援を通じて感じた“期待以上のクオリティ”

オンボーディングの支援に着手する以前は、カスタマーサクセス専任の方がいらっしゃったというよりは、営業の方が担っていた印象ですが、当時の体制はどのような形だったのでしょうか?

安田さん:はい。当時は、全国47都道府県すべてで営業活動をしていて、各エリアの担当営業が学校にアプローチして、製品を導入してもらっていました。その後、新学期や新入学のタイミングで、導入校が営業担当を呼び、営業担当が学校に行って作業を行ったり、講習会を実施していました。

つまり、「製品を売った営業が、その後のサポートまで一貫して対応する」という体制だったんですね。

ただこれには、やはり限界がありました。

というのも、新学期のタイミングが全国的に同じなので、作業が一極集中してしまうのです。スケジュールを工夫しても、どうしても対応が重なってしまう。 優秀な営業ほど依頼が集中して、営業活動が完全に止まってしまうという悪循環が起きていました。

このままでは営業活動の幅も広がらなければ、継続的な拡大も難しい。それが、オンボーディング支援の仕組みを抜本的に見直すことになった背景です。

その後、弊社の支援がスタートしましたが、実際の支援内容と、御社の当初の期待やイメージと何かギャップはありましたか?あるいは、期待を上回る部分、逆に下回る部分があれば、それについてもぜひ教えてください。

安田さん:支援内容に関しては、私たち自身とお客様、そして途中から入っていただいたBPOベンダーさんも含めて、かなり綿密にすり合わせながら設計していったので、最終的には「当初お願いしていた通りの内容を、しっかりと形にしていただいた」という印象です。

加えて、とても印象に残っているのがクオリティの高さですね。正直なところ、私たちにとっても初めての試みでしたし、お客様である学校に“見知らぬベンダーさん”に入って頂くというのは、ビジネス的にも不安な部分はありました。

ですが、実際に始まってみると、初動からの対応が非常に良くて、さらに関わる方々の学習能力がとても高く、どんどんレベルアップしていく様子が見えて、安心感がありました。結果として、「これは任せて本当によかった」と思える内容で、期待していた以上のクオリティだったと感じています。

KOMMONS大竹:最初は「現状の業務ってどうなっていますか?」というところから整理を始めさせていただきました。オンライン化の前提として、業務全体をスプレッドシートにまとめながら、各タスクごとに「どのくらい工数がかかるか」をヒアリングし、バッファを持たせながら設計した形でしたね。

そのうえで、オンライン対応に移行する際に必要な外部ベンダーを選定するプロセスに入っていきました。私の方で中立的な立場で候補として3社ほどピックアップし、最終的に選んでいただくのはカシオさん側にお願いしましたが、「こういう基準で選ぶといいのではないか」という評価基準と点数表(採点フォーマット)をお渡しして、各メンバーに記入いただく形にしました。

今回のプロジェクトにおいて、カシオ計算機さんのスタンスやご協力体制は本当にありがたかったと感じています。私自身、これまで数十社にわたって同様のコンサルティング支援をさせていただいてきましたが、企業によっては「コンサルに任せておけば大丈夫でしょ」というスタンスで、現場の方々とのやりとりがスムーズに進まないケースも少なくありません。

その点、カシオさんの場合は、小林さんをはじめ、日暮さん、安田さんなど現場の皆さんが積極的にアイデアを出してくださり、必要な情報も惜しみなく提供してくださったことで、非常にやりやすく、かつ本質的な提案や設計ができたと感じています。“一緒に考える”という姿勢で向き合っていただけたことが、今回のプロジェクト成功の大きな要因だったと、私たちも本当に感謝しています。

小林さん:全体を通じて、非常に満足しています。初めての取り組みということもあり、私たち自身も手探りの部分が多かったのですが、結果的にスムーズに進められたのは、KOMMONSさんの丁寧な支援があってこそだと感じています。

一方で、実務面ではいくつか課題も見えてきました。

例えば、今回は「マニュアル通りに実施すること」を基本にお願いし、それ以外の対応は都度相談いただく形をとっていましたが、想定外のスケジュール変更や連絡の行き違いなど、現場対応が必要になるケースもありました。そこは私や営業チームがフォローする場面もありましたね。

もう少し踏み込んだ能動的な対応、たとえば「この学校には追加のフォローが必要そうです」といった提案が事前にあれば、さらにスムーズだったかもしれません。もちろん、私たちから明確な指示を出していなかった点でもあるので、責任の所在というよりは、次回以降への期待として捉えています。

今回、オンボーディング支援において、顧客管理にNotionをご提案させていただきました。実際に導入してみて、社内の反応や効果はいかがでしたか?

日暮さん:学校の先生方のスケジュールは日々変動しますし、3月末〜4月の段階で取り決めた予定通りに進まないケースが本当に多いのです。本来はお客様側から連絡をいただくはずだったものが来なかったり、 こちらも確認までに日数がかかってしまったりと、連絡の行き違いやスケジュールの漏れが発生することが、一番困る部分でした。

そういった中で、Notionを使ってタスクやスケジュール、変更履歴を一元管理できたことが大きな助けになりました。検索性に優れ、情報の確認スピードも格段に上がりました。「この学校どうだったっけ?」と思ったときにも、すぐに該当ページを見れば済む。そういった手軽さはやはり大きなメリットだと感じています。

メールや口頭でのやり取りではどうしても共有しきれない部分もありますが、Notionによってそうした小さなズレや見落としが減っている実感がありますね。

このNotionの環境構築も、大竹さんに柔軟に対応いただき、私たちの運用に合わせたフォーマットに整えていただきました。そのおかげで、業務全体の抜け漏れや行き違いを防げる仕組みが整い、非常にスムーズに運用することができました。

長年の営業スタイルをどう変えるか。現場に寄り添った“巻き取り”の工夫

近年、大手企業様でも後からカスタマーサクセス部門を立ち上げるケースが増えており、我々も支援させていただく機会が多くなっています。

—— そうした中でよくあるのが、「営業が従来担ってきた業務をCS側に移す際に、営業側に一定の不安や抵抗が生まれる」という課題です。今回が初年度の取り組みということで、営業の方々とどのように連携をとって業務移管を進めていかれたのか、お聞かせいただけますか?

小林さん:おっしゃるとおりで、私たちの社内でもまさにその部分が大きなテーマでした。

今回の体制変更にあたっては、事前に説明用の資料を用意したり、会議の中で繰り返し情報共有を行うなど、できる限り丁寧な準備を重ねました。

営業が最小限の工数で依頼できるような簡潔な依頼フォーマットを作成し、利用開始前にあらためて説明会を実施するなど、現場が混乱しないような工夫は重ねたつもりです。

とはいえ、営業側のマインドチェンジという点では、まだ道半ばというのが正直なところです。

長年営業を担当してきたメンバーの中には、「最後まで自分が対応するから契約してください」といったトークをするケースもありますし、 “対面でこそ価値を発揮する”という意識が根強くあるのも事実です。

営業活動の中で築いてきた信頼関係やスタイルを尊重しつつ、その中で新しいやり方をどう共存させるかが、今後も重要なポイントになると感じています。

KOMMONS白塚:確かに、20〜30年リアルで積み上げてきた信頼があるからこそ、そうした営業の姿勢もよく理解できます。 ただ、他社さんの事例と比較しても、初年度でこれだけ業務を巻き取れたというのは非常にポジティブな成果だと思っています。

というのも、業種によってはCS部門を立ち上げてから5年経っても巻き取り率が10%というケースも珍しくありません。その意味で、今回、日暮さんを中心に「CSが担う範囲」と「営業が継続すべき範囲」を早い段階で明確に示していただいたことが、スムーズな移行につながったのだと思います。

私たちの支援も含め、皆さんの社内連携がしっかりとされていたからこそ、一定の信頼を得ながら移管を進められたという印象を持っています。

小林さん:ちょうどアンケートを取って集計しているところではありますが、オンボーディングをお願いした学校の営業担当からは、「登録作業がとにかく助かった」という声が多く寄せられております。やはりこれまでは営業が手作業で対応していた部分でもあるので、大幅な時間短縮につながったという実感があるようです。

数字の面でいうと、オンボーディング業務の登録作業の工数が58%削減しました。昨年度はオンボーディング業務にのべ2,280時間かかっていました。

一方で、実際には営業を通じて聞こえてくる現場のリアルな声もあります。そうした意見の中には、対面の良さを求める声や、細やかなフォローを評価する声などもあり、多様なフィードバックがあるのが現状です。ただ、少なくとも登録業務に関しては非常にポジティブな評価が多く、この点は他のエリアやチームにも共有し、来年度の改善につなげていきたいと考えています。

オンボーディングの効率化によって、営業の方々にとっても余裕が生まれたかと思います。今後、CS活動や営業活動において、その空いた時間をどう活かしていきたいとお考えでしょうか?

日暮さん:オンボーディング対応で最も忙しくなるのは、毎年4月〜5月の時期です。正直なところ、これまではその期間中はほとんど動けていませんでした。ですので、カスタマーサクセス体制によってその時間が空いてくることで、6月以降に向けた営業活動の可能性が広がると感じています。

たとえば、期末に商談が途中で途切れてしまった学校へのフォローアップなどが考えられます。中には、3月時点で一旦見送りになっていた案件が、4月〜5月に入ってから意思決定されるケースもあるので、

こういったあと一歩だった学校”への再アプローチには、この時期が最適なのです。

小林さん:春先はどうしても営業活動が止まりがちになりますが、本来であればそこでしっかりと営業に戻れる体制が理想です。

特に注意しなければいけないのは、4月の人事異動です。

学校の先生が異動することで、それまで進めていた商談が白紙になるケースも珍しくありません。

営業メンバーはそれを理解していても、実際に動けない状態だと、せっかく築いてきた関係性も途切れてしまう恐れがあります。

だからこそ、4月〜6月を“次の種まき”の期間と捉えて、新しい関係構築や掘り起こしを行っていく。 今回の体制づくりによってそれが実現できる可能性に、大きな期待を寄せています。

オンボーディングの先へ。“利活用の最大化”が次のステージ

今後の展望や次に取り組んでいきたいテーマについてお聞かせいただけますか?営業の業務負荷軽減やオンボーディングの仕組み化が進んできた今、次に見据えていることがあれば教えてください。

安田さん:これまではまず、オンボーディングをしっかり整えることに集中してきましたが、本質的なゴールはそこではありません。最終的に目指しているのは、導入いただいた学校でClassPad.netを日常的に“使っていただく”ことです。

つまり、利活用を深めることによって、本当の価値を感じていただき、継続的な利用につなげていく。

それがカスタマーサクセス全体としての大きなテーマです。実際に利用が進めば、学校同士の横のつながりや、事例としての広がりも生まれていくはずですし、 導入校の中で自然と製品の価値が浸透していくような状態を目指したいと思っています。

今回、オンボーディングという重要な基盤が整ってきたことで、ようやく次のステップに本格的に進んでいけるタイミングだと感じています。すでに社内でも取り組みは始めていますが、今後は“どう使ってもらうか”に軸足を移しながら、CS活動をより拡張していくフェーズに入っていく予定です。

今回、さまざまなご支援をさせていただきましたが、あらためて私たちのようなサービスが「どういった会社にフィットする」と感じられたか、ご意見を伺えますか?

安田さん:今回のプロジェクト全体を振り返ったときに、私たち自身、初めてこのような外部支援を活用し、きちんと設計から取り組んだというのがポイントでした。結果として非常に高い成果が得られたと感じていますし、自分たちだけでは到達できなかった部分に踏み込めたと実感しています。

だからこそ思うのは、1〜2年前の私たちと同じような立ち位置にいる企業には、きっとフィットするはずだということです。特に、従来からハードウェア中心のビジネスを展開してきた企業や、製品ありきで価値を届けてきた企業にとっては、新たなサービス型のビジネスへの移行や、カスタマーサクセスの仕組み化はハードルが高いです。

そういった企業が「どう動き出せばいいのか分からない」という状態にあるとき、ゼロから一緒に考え、支援してもらえる存在として、KOMMONSさんのようなパートナーは非常に頼もしいと思います。業種にこだわらず、「変わりたいけれど、何から手を付けるべきか分からない」という企業には、まさにフィットする支援なのではないでしょうか。

日暮さん:私自身の経験としても、営業だけで完結するのには限界があると思っています。 それは自分自身が経験しただけでなく、社内でも何人も同じような壁にぶつかっている人を見てきました。だからこそ、売上だけを見て終えるのではなく、今回のようなオンボーディングも含めて、製品導入後の役務提供があるかどうかをセットで考えることが、今では“当たり前”の視点だと思っています。

そういった意味で言えば、箱売りではないプロダクトを提供しているメーカーや事業者すべてに、カスタマーサクセスの考え方は必須だと思っています。特に私たちのように、新たに立ち上げたサービスやプロダクトを扱っている企業は、まだ社内体制が整っていないことも多く、まさに外部支援が必要とされるフェーズにあります。

「すべてを内製でやる」というのは現実的ではありません。だからこそ、外部の力を活用することを前提に設計すべきですし、どこまでを社内で担い、どこから外部に任せるのかというバランスをとることが、今後ますます重要になってくると感じています。

プロダクトの種類やフェーズによって支援の在り方は多少異なりますが、KOMMONSさんが提供されているようなオンボーディング・設計支援の型は、あらゆる業種・企業に適用できると思います。

小林さん:今回のプロジェクトで、工数整理やタスク設計の部分を非常に丁寧に進めていただいたことは、成功の大きな要因の一つだったと思います。

たとえば業務の分類・フェーズ分けから始まり、最終的には19項目にわたるタスク一覧を作成し、「この項目の完了定義はどうするか」「必要な資料は何か」「誰が担当するのか」「いつまでにやるか」といった内容を、細かくヒアリングを重ねながら、リスト化して共有いただきました。

正直、私自身もこれまで社内で長く業務に携わってきましたが、ここまで丁寧にフェーズを分けて、タスクの定義や役割分担を詰めた経験はありませんでした。とても新鮮でしたし、非常に価値ある体験だったと感じています。

同じように、「全体は見えているけど、どこから手をつけて良いかわからない」と悩んでいる会社も多いと思います。そういった企業にとって、細やかな提案と設計の力を持っているKOMMONSさんのような存在は、非常に心強いパートナーになるのではないでしょうか。

今後のKOMMONSに期待することはありますでしょうか?

小林さん:他社での取り組み事例、特に教育期間での活用事例を、継続的にご共有いただけると非常にありがたいですね。

例えば、「こういった取り組みを通じて、こういう成果が得られた」といった内容を、できれば定量的なデータとセットでご提供いただけると、私たちとしても判断材料や参考にできることが増えていくと思います。

ぜひ今後も実践的なナレッジや事例の発信を期待していますし、それをもとに、より広がりのある取り組みをご一緒できればと思っています。

日暮さん:やはり今後も、情報提供という面ではぜひ継続的にご支援いただければと思っています。

また、アダプション(活用定着)のフェーズはむしろこれからという部分もあります。

その意味でも、今後また必要なタイミングで、ご相談させていただける機会があるとありがたいですし、

引き続き、実務に寄り添った支援をお願いできればと思っています。

安田さん:今回の取り組みは、もともと社内で人手をかけて行っていた業務を外部に委託し、その分のリソースを効率化しながら、クオリティも向上させるというものでした。

対象はオンボーディングでしたが、私たちの事業全体を見渡すと、商品開発から販売、アフターサポートまで、いくつものプロセスが存在します。

そうした中で、「外部を上手に活用することで業務効率が上がり、かつ顧客満足度も高まる」という今回の実感は、他の領域にも十分応用できるのではと考えています。

こういった形で、今回得られた成果や知見を、他のフェーズやポイントに展開していく提案をいただけると、私たちにとっても大きなメリットになりますし、御社にとっても新たな支援領域の広がりにつながるのではと感じています。

ありがとうございました。